هذا الطفل عاش في دار الأيتام وأصبح من أهم وأغنى الفنانين العرب

ترند بوست – متابعات

هذا الطفل عاش في دار الأيتام وأصبح من أهم وأغنى الفنانين العرب

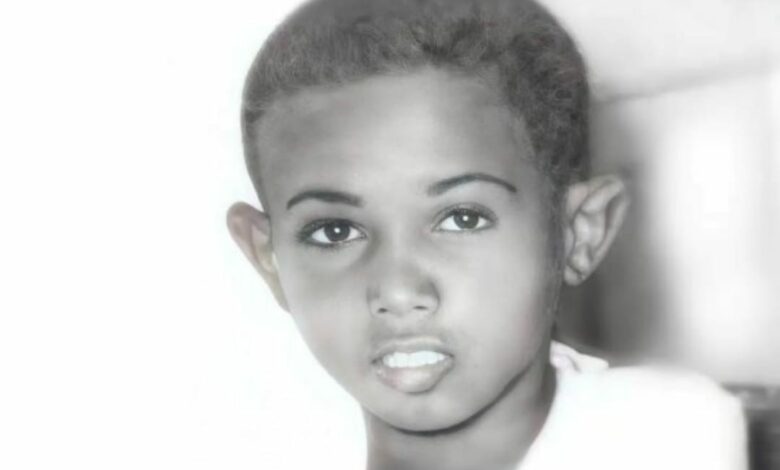

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لهذا الطفل، ولكن مالم يتوقعه الكثير أنه صار من أهم وأشهر الفنانين العرب، الطفل الذي في الصورة هو الفنان السعودي محمد عبده.

فقد محمد عبده والداه وهو في سن السادسة من العمر، وعاش طفولة صعبة في دار الأيتام لكن موهبته كانت موجودة منذ صغر سنه

بدأ محمد رحلته الفنية في بداية الستينات في عام 1961 مع عالم الغناء في سن مبكرة وهو طالب في المعهد الصناعي بجدة، وتخرج منه عام 1963 حيث كان ضمن أفراد بعثة سعودية متجهه إلى إيطاليا لصناعة السفن، تحولت الرحلة من روما إلى بيروت، أي من بناء السفن إلى بناء المجد الفني، وكان ذلك عن طريق عباس فائق غزاوي الذي كان من ضمن مكتشفي صوت محمد عبده عندما غنى في الإذاعة في برنامج (بابا عباس) عام 1960، وبارك هذا الاكتشاف الشاعر المعروف طاهر زمخشري.

وشهدت فترة السبعينات الانطلاقة الأكبر لمحمد عبده ليصبح سفيرًا للأغنية السعودية، وتطور الحال إلى أن أصبح سفيرًا للأغنية الخليجية ثم للجزيرة العربية كلها، بعد طرقه ألوانا غنائية من مختلف مناطق المملكة والخليج العربي والجزيرة العربية ككل.

يعتبر محمد عبده من أكثر الفنانين غناء للوطن فتجاوزت أغانيه الوطنية الكثير، حيث ساهم بنشر الأغنية الخليجية في جميع أنحاء العالم العربي.

تقدر ثروة محمد عبده بنحو 500 مليون دولار، لكن بعض المواقع تقدر أنها تصل إلى ملياري ريال سعودي، وهذه الثروة جعلت محمد عبده من أغنى الفنانين في الوطن العربي

انتقل محمد عبده من الجامع الأحمدي إلىالجامع الأزهر عام (1282 هـ = 1865م)، وقد كان الأزهر غاية كل متعلم وهدف كل دارس، فدرس الفقه والحديث والتفسير واللغة والنحو والبلاغة، وغير ذلك من العلوم الشرعية واللغوية. وكانت الدراسة في الأزهر- في ذلك الوقت- لا تخرج عن هذه العلوم في شيء، فلا تاريخ ولا جغرافيا ولا طبيعة ولا كيمياء ولا رياضيات وغير ذلك من العلوم التي كانت توصف- آنذاك- بعلوم أهل الدنيا. ولذلك فَقَدْ شَابَ الدراسة في الأزهر- في ذلك الوقت- كثير من التخلف والجمود، وتوقفت العلوم عند ظواهر الأشياء دون النفاذ إلى الجوهر،

ومن ثم كانت الدراسة تنصبّ على المتون والحواشي والشروح بالدرجة الأولى. واستمر “محمد عبده” يدرس في “الأزهر” اثني عشر عامًا، حتى نال شهادة العالمية سنة (1294هـ = 1877م). رجال في حياة الإمام تأثر الشيخ “محمد عبده” بعدد من الرجال الذين أثروا حياته وأثّروا فيها، وكان من أولهم الشيخ “درويش خضر” الذي كان يلتقي به في إجازته من كل عام، فيتعهده بالرعاية الروحية والتربية الوجدانية، فيصب في روحه من صوفيته النقية، ويشحذ عزيمته ونفسه بالإرادة الواعية، ويحركه للاتصال بالناس، والتفاعل مع المجتمع، ويدعوه إلى التحدث إلى الناس ونصحهم ووعظهم.

وهو الذي ساعده على تجاوز حدود العلوم التي درسها بالأزهر، ونبهه إلى ضرورة الأخذ من كل العلوم، بما فيها تلك العلوم التي رفضها الأزهر وضرب حولها سياجًا من المنع والتحريم. ومن ثم فقد اتصل “محمد عبده” بالرجل الثاني الذي كان له أثر كبير في توجيهه إلى العلوم العصرية، وهو الشيخ “حسن الطويل” الذي كانت له معرفة بالرياضيات والفلسفة، وكان له اتصال بالسياسة، وعُرف بالشجاعة في القول بما يعتقد دون رياء أو مواربة. وقد حركت دروس الشيخ “حسن الطويل” كوامن نفس محمد عبده، ودفعته إلى البحث عن المزيد، وقد وجد ضالته أخيرًا عند السيد “دار العلوم ” وفي “مدرسة الألسن”، كما اتصل بالحياة العامة.

وكانت دروسه في الأزهر في المنطق والفلسفة والتوحيد، وكان يُدرّس في دار العلوم مقدمة ابن خلدون، كما ألّف كتابًا في علم الاجتماع والعمران. واتصل بعدد من الجرائد، فكان يكتب في “الأهرام” مقالات في الإصلاح الخلقي والاجتماعي، فكتب مقالا في “الكتابة والقلم”، وآخر في “المدبر الإنساني والمدبر العقلي والروحاني”، وثالثا في “العلوم العقلية والدعوة إلى العلوم العصرية”. المنهج الإصلاحي للإمام وحينما تولّى الخديوي “توفيق” العرش، تقلد “رياض باشا” رئاسة النظار، فاتجه إلى إصلاح “الوقائع المصرية”، واختار الشيخ محمد عبده ليقوم بهذه المهمة، فضم “محمد عبده” إليه “سعد زغلول”،

و”إبراهيم الهلباوي”، والشيخ “محمد خليل”، وغيرهم، وأنشأ في الوقائع قسمًا غير رسمي إلى جانب الأخبار الرسمية، فكانت تحرر فيه مقالات إصلاحية أدبية واجتماعية، وكان الشيخ “محمد عبده” هو محررها الأول. وظل الشيخ “محمد عبده” في هذا العمل نحو سنة ونصف السنة، استطاع خلالها أن يجعل “الوقائع” منبرًا للدعوة إلى الإصلاح. وكان في مصر تياران قويان يتنازعان حركة الإصلاح: الأول: يمثله فريق المحافظين الذين يرون أن الإصلاح الحقيقي للأمة إنما يكون من خلال نشر التعليم الصحيح بين أفراد الشعب،

والتدرج في الحكم النيابي، وكان الإمام “محمد عبده” والزعيم “سعد زغلول” ممن يمثلون هذا التيار. والثاني: يدعو إلى الحرية الشخصية والسياسية تأسيًا بدول أوروبا، وكانت نواته جماعة من المثقفين الذين تعلموا في أوروبا، وتأثروا بجو الحرية فيها، وأعجبوا بنظمها، ومنهم “أديب إسحاق”.

وكان هؤلاء ينظرون إلى محمد عبده ورفاقه على أنهم رجعيون، ولا يوافقونهم فيما ذهبوا إليه من أن الإصلاح ينبغي أن يأتي بالتدريج ليستقر، وليس طفرة فيزول. الإمام والثورة العرابية وعندما اشتغلت الثورة العرابية سنة (1299هـ = 1882م) التفّ حولها كثير من الوطنيين، وانضم إليهم الكثير من الأعيان وعلماء الأزهر،

واجتمعت حولها جموع الشعب وطوائفه المختلفة، وامتزجت مطالب جنود الجيش بمطالب جموع الشعب والأعيان والعلماء، وانطلقت الصحف تشعل لهيب الثورة، وتثير الجموع، وكان “عبد الله النديم ” من أكثر الخطباء تحريضًا على الثورة. وبالرغم من أن “محمد عبده” لم يكن من المتحمسين للتغيير الثوري السريع فإنه انضم إلى المؤيدين للثورة، وأصبح واحدًا من قادتها وزعمائها،

فتم القبض عليه، وأودع السجن ثلاثة أشهر، ثم حُكم عليه بالنفي لمدة ثلاث سنوات. بين بيروت وباريس انتقل “محمد عبده” إلى “بيروت” سنة (1300هـ = 1883م)؛ حيث أقام بها نحو عام، ثم ما لبث أن دعاه أستاذه الأفغاني للسفر إليه في باريس حيث منفاه، واستجاب “محمد عبده” لدعوة أستاذه حيث اشتركا معًا في إصدار مجلة “العروة الوثقى” التي صدرت من غرفة صغيرة متواضعة فوق سطح أحد منازل باريس؛ حيث كانت تلك الغرفة هي مقر التحرير وملتقى الأتباع والمؤيدين.

لقد أزعجت تلك المجلة الإنجليز، وأثارت مخاوفهم كما أثارت هواجس الفرنسيين، وكان الإمام محمد عبده وأستاذه وعدد قليل من معاونيهم يحملون عبء تحرير المجلة وتمهيد السبل لها للوصول إلى أرجاء العالم الإسلامي، وكانت مقالات الإمام تتسم في هذه الفترة بالقوة، والدعوة إلى مناهضة الاستعمار، والتحرر من الاحتلال الأجنبي بكل صوره وأشكاله. واستطاع الإنجليز إخماد صوت “العروة الوثقى” الذي أضجّ مضاجعهم وأقلق مسامعهم، فاحتجبت بعد أن صدر منها ثمانية عشر عددا في ثمانية أشهر،

وعاد الشيخ “محمد عبده” إلى بيروت سنة (1302هـ = 1885م) بعد أن تهاوى كل شيء من حوله، فقد فشلت الثورة العرابية، وأغلقت جريدة “العروة الوثقى”، وابتعد عن أستاذه الذي رحل بدوره إلى “فارس”. وكان على “محمد عبده” أن يشغل وقته بالتأليف والتعليم، فشرح “نهج البلاغة” ومقامات “بديع الزمان الهمذاني”، وأخذ يدرّس تفسير القرآن في بعض مساجد “بيروت”، ثم دُعي للتدريس في “المدرسة السلطانية” ببيروت، فعمل على النهوض بها، وأصلح برامجها،

فكان يدرّس التوحيد والمنطق والبلاغة والتاريخ والفقه، كما كتب في جريدة “ثمرات الفنون” عددًا من المقالات تشبه مقالاته في “الوقائع”. وبالرغم من أن مدة نفيه التي حكم عليه بها كانت ثلاث سنوات فإنه ظل في منفاه نحو ست سنين، فلم يكن يستطيع العودة إلى مصر بعد مشاركته في الثورة على الخديوي “توفيق”، واتهامه له بالخيانة والعمالة، ولكن بعد محاولات كثيرة لعدد من الساسة والزعماء، منهم: “سعد زغلول”، والأميرة “نازلي”، و”مختار باشا”، صدر العفو عن “محمد عبده” سنة (1306هـ = 1889م)، وآن له أن يعود إلى أرض الكنانة.